Перейти к:

Механизм и кинетика формирования антиангинального эффекта лазерной терапии у пациентов со стенокардией

https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-2-16-21

Аннотация

Цель: оценка некоторых механизмов формирования антиангинального воздействия низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения у пациентов со стенокардией напряжения и уточнение кинетики клинического эффекта после курса лазерной терапии.

Материалы и методы. Обследовано 88 пациентов мужского пола возрастом 54,2 ± 3,7 года со стенокардией напряжения II–III функционального класса. 63 пациента основной группы получали десятидневный курс лазерной терапии, 25 пациентов составили контрольную группу, в которой проводилась имитация лазерного излучения. На исходном этапе и через 1 месяц после лазерной терапии или ее имитации, а в основной группе также спустя 3 и 6 месяцев выполняли велоэргометрические тесты с определением толерантности к физической нагрузке и оценкой показателя двойного произведения на уровне первоначальной (П1) и максимальной (П2) пороговой нагрузки, если ее пороговая мощность превысила исходную.

Результаты и обсуждение. Увеличение переносимости физических нагрузок наблюдалось у 79,5 % пациентов основной группы через 1 месяц и у 81,7 % спустя 3 месяца после окончания курса лазерной терапии, при увеличении толерантности к физической нагрузке на 19,1 Вт (+ 30,4 %; р = 0,023) и 22,7 Вт (36,2 %; р = 0,009) соответственно; у 62,0 % антиангинальный эффект сохранялся до 6 месяцев наблюдения. Показатель двойного произведения, отражающий потребление кислорода миокардом, на уровне П1 после лечения лазерным излучением имел выраженную тенденцию к снижению. На максимальной нагрузке (П2) этот показатель возрос на 19,1 % (р = 0,04) и 24,1 % (р = 0,006) при повторных исследованиях через 1 и 3 месяца соответственно. К шестому месяцу наблюдения исследуемые параметры вернулись к исходным данным. У пациентов контрольной группы статистически значимых изменений изучаемых показателей не отмечено.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высоком и продолжительном антиангинальном эффекте десятидневного курса лазерной терапии у пациентов стенокардией, механизм действия которой обусловлен экономизацией сердечной деятельности и ростом продуктивности коронарного кровотока.

Ключевые слова

Для цитирования:

Стрельцова Н.Н., Васильев А.П. Механизм и кинетика формирования антиангинального эффекта лазерной терапии у пациентов со стенокардией. Лазерная медицина. 2023;27(2):16-21. https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-2-16-21

For citation:

Streltsova N.N., Vasilyev A.P. The mechanism and kinetics of antianginal effect formation after laser therapy course in patients with angina pectoris. Laser Medicine. 2023;27(2):16-21. (In Russ.) https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-2-16-21

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на модернизацию методов лечения коронарной недостаточности, внедрение высокотехнологичных инвазивных и хирургических способов терапии, применение современных методов профилактики, ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает занимать первое место в структуре причин смертности. Этот факт определяет необходимость совершенствования способов лечения коронарной болезни сердца, и прежде всего ее наиболее часто встречающейся формы – стенокардии. Актуальность данного направления связана также с ростом числа пациентов с рефрактерной стенокардией, при которой отмечается низкая эффективность медикаментозной антиангинальной терапии и в то же время исключается возможность применения эндоваскулярной или хирургической реваскуляризации миокарда [1]. Особенно наглядно это проявляется при микроангиопатии миокарда у больных сахарным диабетом [2], заболеваемость которым неуклонно увеличивается [3]. Известно, что патогенез ИБС сложен и включает в себя многочисленные компоненты: нарушение липидного обмена, иммунное воспаление, дисфункцию эндотелия, нарушение микроциркуляции, образование атеросклеротической бляшки и ее деструкцию, изменение реологических, фибринолитических свойств крови. Очевидно, что для коррекции этого состояния необходимо многофакторное воздействие на организм. Сделать это только медикаментозными и хирургическими способами невозможно. С этих позиций оправдано использование всего арсенала средств терапии, в том числе и тех, механизм действия которых основан на общей стимуляции организма.

За последние годы лазеротерапия (ЛТ) прочно заняла свое место в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Лазерное излучение в красном и инфракрасном диапазоне воздействует на многие звенья патогенеза ИБС. Экспериментальными и клиническими исследованиями подтверждено его многофакторное воздействие на организм, характеризующееся ростом антикоагуляционной активности сосудистой стенки, уменьшением агрегации тромбоцитов и увеличением фибринолитической активности, улучшением состояния микроциркуляции, липидного спектра крови, оптимизацией физико-химических свойств клеточной мембраны [4–11]. Показано, что применение низкоинтенсивного лазерного излучения у больных стенокардией сопровождается улучшением гемодинамических показателей и увеличением переносимости физических нагрузок [4][8][12].

Таким образом, к настоящему времени накоплен большой материал, свидетельствующий об эффективности ЛТ при сердечно-сосудистых заболеваниях, в частности у пациентов с хронической коронарной недостаточностью. Однако отсутствие четких теоретических концепций фотобиологического воздействия инфракрасного лазерного излучения, а также недостаточность представления о механизмах формирования антиангинального эффекта при ИБС обусловили эмпирический подход к разработке методов ЛТ. Этим объясняется большая вариабельность методических рекомендаций. Практическое значение имеет уточнение времени начала клинического эффекта после курсового воздействия на организм лазерного излучения, его продолжительности и возможности сочетания с другими видами лечения, в частности с фармакологической терапией.

Цель исследования: оценка некоторых механизмов формирования антиангинального воздействия низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения у пациентов со стенокардией напряжения и уточнение кинетики клинического эффекта после курса лазерной терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено в Тюменском кардиологическом научном центре в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики и принципами Хельсинкской декларации и одобрено комитетом по биометрической этике Тюменского кардиологического научного центра (протокол № 18 от 20.02.2017 г.).

В исследование включено 88 больных стенокардией напряжения II–III функционального класса, мужского пола, возрастом 54,2 ± 3,7 года. Из исследования исключались пациенты сахарным диабетом, недостаточностью кровообращения II функционального класса и выше, фибрилляцией предсердий, частой экстрасистолией, бронхолегочными заболеваниями. Методом случайной выборки пациенты были разделены на две группы: основную – 63 и контрольную – 25 больных. Группы были равнозначны по возрасту, клинико-анамнестическим данным, по числу лиц с артериальной гипертензией, по тяжести коронарной недостаточности. Пациенты получали медикаментозное лечение, включающее статины, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокаторы, кардиомагнил, при необходимости – нитраты, диуретики. На исходном этапе всем больным проводили велоэргометрическую пробу в режиме непрерывной ступенеобразно возрастающей нагрузки после предварительной трехдневной отмены лекарственных препаратов с антиангинальным действием (за исключением гипотензивных лекарственных средств короткого действия и нитроглицерина при необходимости). Скорость педалирования – 60 об/мин. Начальная ступень – 25 Вт с последующим увеличением нагрузки каждые 5 мин на 25 Вт до достижения критериев прекращения теста [13].

Пациентам основной группы проводилась ЛТ, включающая десять ежедневных процедур с использованием аппарата «Мустанг 2000», генерирующего низкоинтенсивное лазерное излучение с длиной волны 0,89 мкм, мощностью 7 Вт и частотой генерации импульсов 80 Гц. Выполнялось накожное облучение по стабильной контактной методике воздействия в проекции клапанов аорты и легочной артерии (60 с), средней трети грудины (12 с), IV межреберье на 1 см слева от грудины (120 с), области верхушечного толчка (120 с), сосудов шеи (60 с), паравертебральной области шейного отдела позвоночника на уровне CVII-ThII (240 с). Общее время экспозиции – 12 минут. Пациентам контрольной группы проводились десятидневные курсы имитации ЛТ. Повторные велоэргометрические тесты выполнялись в основной группе в конце десятидневного курса, через 1, 3 и 6 месяцев после окончания курса ЛТ; в контрольной группе – через 1 месяц после окончания курса имитации ЛТ. Увеличение толерантности к физической нагрузке (ФН) считали в том случае, если исследуемый выполнял нагрузку, превышающую первоначальную на 25 Вт при педалировании на новой ступени не менее 3 мин. При проведении велоэргометрических проб оценивали пороговые значения показателя двойного произведения (ДП), равное произведению систолического артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), и отражающего потребление миокардом кислорода. У пациентов, продемонстрировавших увеличение переносимости ФН при повторном исследовании, ДП определяли на уровне первоначальной (П1) и максимальной (П2) пороговых нагрузок.

Полученные результаты исследований обработаны с использованием пакета прикладных программ «Statistica 7.0». Для установления распределения переменных применяли критерий Шапиро – Уилка. Так как все показатели имели нормальное распределение, для сравнения применяли парный t-критерий Стьюдента. Полученные данные представлены средней арифметической (М) и стандартным отклонением (SD). С учетом проблемы множественных сравнений при сопоставлении исходных данных с пороговыми применяли поправку Бонферрони, различия считали статистически значимыми при двустороннем уровне значимости p ≤ 0,02.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В продолжение всего срока наблюдения у пациентов, получавших ЛТ, нежелательных эффектов не отмечено. Проведение повторных нагрузочных тестов непосредственно после окончания курса ЛТ в целом по группе не продемонстрировало изменения переносимости ФН по сравнению с исходными данными. Индивидуальные колебания толерантности к ФН были сопоставимы с результатами повторных исследований пациентов контрольной группы, что дает основание расценивать эти преходящие изменения переносимости ФН на ранних этапах ЛТ как спонтанные. Спустя 1 месяц после воздействия лазерным излучением пациенты отмечали уменьшение приступов болей в грудной клетке. При этом у 50 (79,5 %) из них установлено увеличение толерантности к ФН. В целом по группе она возросла на 25,6 Вт (+ 40,8 %, р = 0,014). При повторном исследовании через 3 месяца более высокие показатели переносимости ФН были выявлены у 52 пациентов (81,7 %). Толерантность к ФН превысила первоначальную на 22,7 Вт (+ 36,2 %, р = 0,009). Спустя 6 месяцев наблюдения положительный эффект лазерного излучения сохранялся у 39 (62 %) исследуемых. Групповые показатели переносимости нагрузок превышали исходные данные на 18,5 % (р = 0,23). Спустя 6 месяцев после курса ЛТ толерантность к ФН и пороговые значения показателя ДП у пациентов со стенокардией приблизились к первоначальным (таблица).

Таблица

Динамика ТФН и ДП у пациентов с ишемической болезнью сердца (M ± SD)

Table

Dynamics of exercise tolerance (ET) and double product indicator (DP)

in patients with coronary artery disease (M ± SD)

Показатели Indicators | Исходно Initially | Курс лазеротерапии Course of laser therapy | 1 месяц 1 month | 3 месяца 3 months | 6 месяцев 6 months | |

Основная группа/main group (n = 63) | ||||||

ТФН, Вт ET, W | 62,7 ± 41,7 | 65,3 ± 83,7 р = 0,83 | 88,3 ± 50,3 р = 0,014 | 85,4 ± 32,4 р = 0,009 | 73,3 ± 53,7 р = 0,23 | |

П1 P1 | ДП, ед. DP, un. | 170,3 ± 71,9 | 161,4 ± 154,1 р = 0,68 | 153,1 ± 78,2 р = 0,2 | 150,5 ± 82,6 р = 0,15 | 171,8 ± 117,4 р = 0,93 |

П2 P2 | ДП, ед. DP, un. | - | - | 202,9 ± 111,1 р = 0,04 | 211,3 ± 92,4 р = 0,006 | 182,3 ± 95,5 р = 0,43 |

Контрольная группа/control group (n = 25) | ||||||

ТФН, Вт ET, W | 57,4 ± 41,8 | - | 59,1 ± 32,4 p = 0,87 | - | - | |

ДП, ед. DP, un. | 165,3 ± 89,3 | - | 152,0 ± 82,2 р = 0,59 | - | - | |

Сокращения: П1 – уровень первоначальной физической нагрузки,

П2 – уровень максимальной физической нагрузки,

р – уровень статистической значимости показателей

в сравнении с исходными данными, Вт – ватты, ДП – двойное произведение,

ТФН – толерантность к физической нагрузке, ед. – единица.

Abbreviations: P1 – level of initial physical activity,

P2 – level of maximum physical activity,

p – level of statistical significance of indicators in comparison with initial data,

W – watts, DP – double product, ET – exercise tolerance, un. – unit.

Представленные данные продемонстрировали, что клинический эффект обнаруживался спустя 4 недели после курса ЛТ, то есть по истечении срока, необходимого для перестроечных процессов в организме под влиянием квантовой энергии. Ранее нами было показано, что этот временной промежуток соответствует структурно-функциональной модификации липидного бислоя клеточной мембраны, которая является одним из важнейших элементов гомеостаза [4][14]. Факт отсроченного клинического эффекта квантовой терапии не согласуется с результатами некоторых исследований, авторы которых обнаружили позитивные сдвиги в процессе или непосредственно после курса ЛТ [7][15]. Причина данного разногласия, вероятно, заключается в том, что в указанных исследованиях использовали внутривенное лазерное облучение крови гелий-неоновым лазером в красном спектре излучения и менее жесткие, субъективные методы оценки клинической эффективности.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой антиангинальной эффективности ЛТ у больных стенокардией напряжения. Подтверждением этому могут служить сопоставимые результаты исследования антиангинальной эффективности лазерного излучения с традиционными антиангинальными препаратами (бета-адреноблокаторы, нитраты, антагонисты кальция), продемонстрированные нами в парных велоэргометрических тестах [16]. Как представлено в таблице, у пациентов контрольной группы не выявлено статистически значимых сдвигов в показателях переносимости ФН.

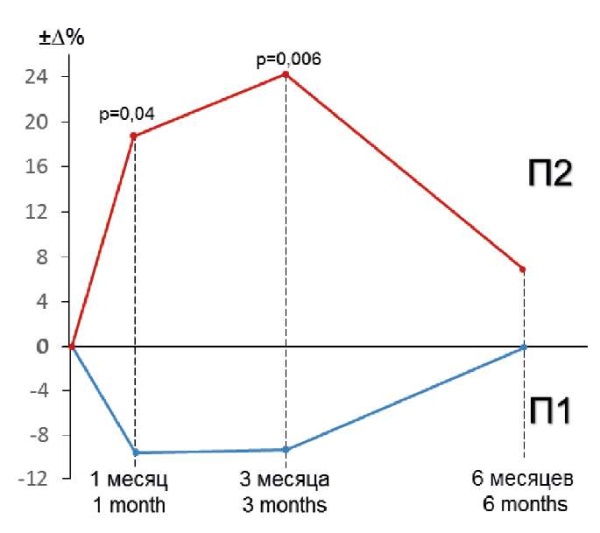

Важным физиологическим показателем у пациентов с коронарной недостаточностью является значение показателя ДП. В 1967 г. B. F. Robinson установил, что в пределах субмаксимальных нагрузок этот показатель сильно коррелирует с величиной потребления кислорода миокардом, показателем механической работы сердца и объемной скоростью коронарного кровотока [17]. В процессе проведения велоэргометрической пробы нами анализировались показатели ДП на уровнях первоначальной пороговой нагрузки (П1) и на истинной пороговой нагрузке (П2), если она отличалась от исходной. Как видно из представленного материала (таблица, рисунок), на уровне П1 показатель ДП через 1 и 3 месяца после курса ЛТ имел выраженную тенденцию к снижению по сравнению с исходными данными (на 10,1 и 11,7 % соответственно), не достигнув, однако, уровня статистической значимости. Полученные результаты дают основание полагать, что сердечная деятельность после курса ЛТ у пациентов с ИБС характеризуется изменениями в направлении снижения энергетических затрат миокардом и, следовательно, меньшей потребностью в коронарном кровотоке при аналогичной ФН. Тенденция к экономизации венечной гемоциркуляции в данном случае, вероятно, связана со снижением нагрузки на сердце в результате улучшения микроциркуляции работающих органов. Как показано ранее нами и другими авторами, под влиянием квантового воздействия отмечается рост эффективной плотности капилляров, способствующий увеличению капиллярно-тканевого обмена, снижению агрегационной активности эритроцитов и тромбоцитов, оптимизации гемореологии и уменьшению периферического сосудистого сопротивления [4][10][18]. На максимальной пороговой мощности ФН (П2) через 1 и 3 месяца после ЛТ, которая превышала первоначальную, ДП возросло на 19,1 % (р = 0,04) и 24,1 % (р = 0,006) соответственно. Это косвенно свидетельствует об увеличении потребления миокардом кислорода и росте коронарного кровотока. Увеличение последнего при стабильном уровне коронарного стеноза может быть связано с улучшением функции эндотелия, возрастанием коллатерального кровотока, активизацией эндотелиального фактора сосудистой релаксации, позитивными сдвигами показателей реологии крови [10]. Кроме того, изменение под влиянием лазерного излучения физико-химических свойств клеточной мембраны сопровождается нормализацией за счет повышения активности мембраносвязанных ферментов – К+/Na 2+- и Ca 2+-АТФаз, ионного состава цитозоля кардиоцитов, в частности удаления избытка Ca 2+ из клетки, что содействует восстановлению адекватного энергообеспечения миокарда [19][20]. Указанные преобразования на субклеточном уровне во многом определяют оптимизацию кардиодинамики и способствуют увеличению ее продуктивности [14].

Более наглядно динамика ДП в процентных изменениях (± Δ %) относительно исходных данных на различных уровнях ФН представлена на рисунке.

Рис. Динамика пороговых значений ДП после курса лазерной терапии

у пациентов со стенокардией в процентах от исходных данных

Fig. Dynamics of DP threshold values after laser therapy course

in patients with angina pectoris in percentages of the initial levels

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование еще раз подтвердило факт высокой антиангинальной эффективности низкоинтенсивного лазерного излучения в ближнем инфракрасном спектре. Показано, что десятидневный курс лазерной терапии сопровождался увеличением толерантности к физической нагрузке у пациентов со стенокардией через один месяц после его завершения, то есть через определенное время, необходимое для перестройки компенсаторно-адаптивных структур организма. Увеличение толерантности к физической нагрузке наблюдалось у 79,5–81,7 % пациентов в течение трех месяцев и сохранялось до шести месяцев у 62,0 %. Клинический эффект лазерной терапии обусловлен ростом экономизации сердечной деятельности и оптимизацией параметров кардиодинамики, что, исходя из хорошо изученного многофакторного действия лазерного излучения, может быть связано с позитивными сдвигами на уровне микрогемоциркуляции. В отличие от медикаментозного лечения лазерная терапия, основанная на квантовой биостимуляции гомеостатических структур организма с активацией компенсаторно-адаптивных механизмов, не имеет побочных эффектов, хорошо сочетается с фармакологическими препаратами, обладает продолжительным воздействием на организм. Это дает основание рекомендовать лазерную терапию для широкого применения у пациентов с хронической коронарной недостаточностью.

Список литературы

1. Любченко И.С., Андреев Д.А., Долецкий А.А., Свет А.В., Ярков С.А., Сыркин А.Л. Рефрактерная стенокардия : особенности диагностики и подходы к медикаментозной и немедикаментозной терапии. Креативная кардиология. 2011; 5 (2): 46–57.

2. Дедов И.И., Александров А.А. Статины и «микрососудистая ишемия». Consilium Medicum. 2004; 9 (6): 620–624.

3. Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации : что изменилось за последнее десятилетие? Терапевтический архив. 2019; 10: 4–13. DOI: 10.26442/00403660.2019.10.000364

4. Васильев А.П. Клинико-функциональные аспекты применения лазерного излучения у больных стенокардией. Тюмень: Медведь. 2003. 240 с.

5. Москвин С.В. Основы лазерной терапии. Серия: «Эффективная лазерная терапия». М. – Тверь: Издательство «Триада». 2016. 896 с.

6. Илларионов В.Е. Теория и практика лазерной терапии. Учебное руководство. М.: Издательство Либроком. 2017. 150 с.

7. Москвин С.В., Буйлин В.А. Низкоинтенсивная лазерная терапия. М.: Техника. 2000. 724 с.

8. Стрельцова Н.Н., Васильев А.П. Антиишемический эффект и изменение кардиодинамики под влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения у больных стенокардией по сравнению с действием обзидана. Лазерная медицина. 2021; 25 (2): 9–15. DOI: 10.37895/2071-8004-2021-25-2-9-15

9. Лебедева О.Д., Бокова И.А., Родькина М.В., Лебедев Г.А. Оценка эффективности физических методов реабилитации с включением лазеротерапии при сердечно-сосудистых заболеваниях с помощью новой диагностической технологии. Лазерная медицина. 2020; 24 (2–3): 54–61. DOI: 10.37895/2071-8004-2020-24-2-3-54-61

10. Абдрахманова А.И., Амиров Н.Б. Применение лазерной терапии в лечении ишемической болезни сердца. Вестник современной клинической медицины. 2019; 12 (6): 77–82. DOI: 10.20969/VSKM.2019.12(6).77-82

11. Karvandi M. Review of Laser Therapy in Cardiovascular Diseases. J Lasers Med Sci. 2021. 26; 12: e52. DOI: 10.34172/jlms.2021.52

12. Никитин А.В., Эльжуркаев А.А. Надвенное низкоинтенсивное лазерное излучение в комплексном лечении ишемической болезни сердца. Вестник новых медицинских технологий. 2013; 1: 88 (Электронный журнал). Ссылка активна на 24. 04. 2023. Доступно по: http://vnmt.ru/Bulletin/E2013-1/4371.pdf

13. Аронов Д.М., Лупанов В.П. Функциональные пробы в кардиологии. М.: МЕДпресс-информ. 2007. 328 с.

14. Васильев А.П., Сенаторов Ю.Н., Стрельцова Н.Н., Малишевский М.В., Дубова Т.В., Зыкова Е.Л. Влияние мембраностабилизирующей магнитолазерной терапии на кардиодинамику у больных ишемической болезнью сердца. Терапевтический архив. 2003; 75 (12): 19–22.

15. Бабушкина Г.В., Шаймухаметова Л.Т., Корочкин И.М. Метаболизм некоторых простаноидов у больных стенокардией на фоне гелий-неоновой лазерной терапии. Кардиология. 1993; 33 (2):12–15.

16. Васильев А.П., Стрельцова Н.Н. Аэробно-гемодинамические механизмы увеличения переносимости физических нагрузок у больных стенокардией под влиянием антиангинальных препаратов. Российский кардиологический журнал. 2017; 12: 55–61. DOI: 10.15829/1560-4071-2017-12-55-61

17. Robinson B.F. Relation of heart rate and systolic blood pressure to the onset of pain in angina pectoris. Circulation. 1967; 35 (6): 1073–1083. DOI: 10.1161/01.cir.35.6.1073

18. Газданова А.А. Влияние лазерной терапии на функцию эндотелия, микроциркуляцию и некоторые показатели гемореологии у больных стабильной стенокардией. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Владикавказ. 2009. Ссылка активна на 24. 04. 2023. Доступно по: https://www.dissercat.com/content/vliyanie-lazernoi-terapii-na-funktsiyu-endoteliya-mikrotsirkulyatsiyu-i-nekotorye-pokazateli

19. Russo С., Olivieri O., Girelli D., Guarini P., Pasqualini R., Azzini M, Corrocher R. Increased membrane ratios of metabolite to precursor fatty acid in essential hypertension. Hypertension. 1997; 29 (4): 1058–1063. DOI: 10.1161/01.hyp.29.4.1058

20. Москвин С.В., Кончугова Т.В., Хадарцев А.А. Основные терапевтические методики лазерного освечивания крови. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2017; 97 (5): 10–17. DOI: 10.17116/kurort201794510-17

Об авторах

Н. Н. СтрельцоваРоссия

Нина Николаевна Стрельцова, научный сотрудник

научный отдел клинической кардиологии

отделение артериальной гипертонии и коронарной недостаточности

Томск

А. П. Васильев

Россия

Александр Петрович Васильев, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник

научный отдел клинической кардиологии

отделение артериальной гипертонии и коронарной недостаточности

Томск

Рецензия

Для цитирования:

Стрельцова Н.Н., Васильев А.П. Механизм и кинетика формирования антиангинального эффекта лазерной терапии у пациентов со стенокардией. Лазерная медицина. 2023;27(2):16-21. https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-2-16-21

For citation:

Streltsova N.N., Vasilyev A.P. The mechanism and kinetics of antianginal effect formation after laser therapy course in patients with angina pectoris. Laser Medicine. 2023;27(2):16-21. (In Russ.) https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-2-16-21

JATS XML