Перейти к:

Причины неудач хирургического лечения больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна

https://doi.org/10.37895/2071-8004-2022-26-3-4-38-46

Аннотация

Цель: изучение особенностей отбора больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна и аспектов выполнения им лазерного хирургического вмешательства на мягком небе для выявления основных причин, обуславливающих возникновение послеоперационных осложнений, нарушений функции мягкого неба и рецидивов заболевания с еще более агрессивным течением, чем это имело место до операции.

Материалы и методы. Представлены данные анализа результатов отбора к лазерному хирургическому вмешательству на мягком небе, проведенному с 2011 по 2020 г. 523 больным ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна в возрасте от 23 до 78 лет, а также результатов лазерной скульптурной увулопалатопластики, выполненной 309 из них. Проанализированы причины недостаточной эффективности операции у некоторых больных. Результаты. Анализ результатов отбора показал отсутствие противопоказаний к лазерной скульптурной увулопалатопластике лишь у 309 (59,1 % из всех 523 больных), а 214 (40,9 %) она была противопоказана. Операция оказалась эффективной у 304 пациентов (98,4 % от 309 оперированных больных), что подтвердило полноценное и стойкое их избавление от ночного храпа и его осложнений на протяжении пяти и более лет после операции. Отсутствие эффекта отмечено у 5 (1,6 %) больных, что было связано с категорическим нежеланием этих больных строго исполнять предписанные им режим, диету и другие рекомендации, направленные на физиологическое заживление операционных ран.

Заключение. Эффективность лазерной скульптурной увулопалатопластики зависит от тщательного и адекватного отбора больных на операцию и рационального выбора параметров лазерного излучения при ее выполнении, а причинами неудач являются неадекватный отбор и категорическое нежелание их строго исполнять рекомендации в послеоперационном периоде.

Ключевые слова

Для цитирования:

Князьков В.Б., Праздников Э.Н., Дайхес Н.А. Причины неудач хирургического лечения больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна. Лазерная медицина. 2022;26(3-4):38-46. https://doi.org/10.37895/2071-8004-2022-26-3-4-38-46

For citation:

Knyazkov V.B., Prazdnikov E.N., Daikhes N.A. Reasons for failure in surgical treatment of patients with rhonchopathy and obstructive sleep apnea syndrome. Laser Medicine. 2022;26(3-4):38-46. (In Russ.) https://doi.org/10.37895/2071-8004-2022-26-3-4-38-46

ВВЕДЕНИЕ

Недостаточная эффективность применяющихся до настоящего времени консервативных методов лечения больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) лежит в основе непрекращающегося поиска их альтернативной терапии, эффект которой не только надежно обеспечивал бы прекращение ночного храпа, но и предупреждал развитие СОАС и его осложнений, несущих, порой, смертельную опасность для больного [1]. Мировой опыт проведения хирургических вмешательств на мягком небе, в том числе, с применением лазерного излучения (ЛИ) у больных с ронхопатией и СОАС показал их эффективность лишь в 25–30 % случаев. По мнению специалистов Американской Академии медицины сна (AASM), это связано с полиэтиологичностью ронхопатии и недостаточным качеством отбора больных к хирургическому вмешательству на мягком небе, а наличие СОАС тяжелой степени и вовсе является основанием в отказе к выполнению хирургического вмешательства [2].

Рекомендации об ограничении хирургических вмешательств на мягком небе у больных ронхопатией и СОАС, предложенные AASM в 2000 г., а также появление и популярность альтернативных консервативных методов лечения этих пациентов, таких как терапия постоянным положительным давлением в дыхательных путях (Continuous Positive Airway Pressure, СРАР), объясняют то обстоятельство, что подавляющая часть литературных источников, посвященных хирургическому лечению этих больных, относится к 80–90 годам XX века и лишь небольшая часть опубликована в последние годы. Однако к настоящему времени подавляющее число специалистов, занимающихся лечением больных ронхопатией, убедительно свидетельствуют, что избавление от храпа не может быть осуществлено без полноценной и, чаще всего, хирургической коррекции патологических изменений носа, глотки и мягкого неба [3][4].

Проведенный группой авторов статистический анализ осложнений у 3093 пациентов с ронхопатией (42 исследования со средним сроком наблюдения 16,1 месяца), которым была выполнена лазерная увулопалатопластика (ЛУПП), выявил следующие в порядке убывания частоты их встречаемости: ощущение глобуса (8,2 %), сухость (7,2 %), велофарингеальная недостаточность (3,9 %), кровотечение (2,6 %), стеноз верхних дыхательных путей (1,6 %), инфицирование хирургического участка мягкого неба (1,3 %), кандидоз (0,3 %), дисгезия (0,3 %), дизосмия (0,2 %). Средняя продолжительность послеоперационной боли, о которой сообщал пациент, составляла 11,65 дня. В целом, на 100 пациентов, перенесших ЛУПП, приходилось примерно 26 осложнений. Авторы пришли к выводу, что при правильном и тщательном отборе пациентов к операции и при более щадящем подходе к тканям мягкого неба во время операции, количество таких осложнений может значительно уменьшиться [5].

Изучение результатов как традиционного, так и лазерного хирургического вмешательства на тканях мягкого неба больных ронхопатией и СОАС позволяет констатировать, что первопричиной возникновения и развития послеоперационных осложнений является чрезмерное травматическое повреждение тканевых структур (прежде всего это касается мышц и тканей подслизистого слоя, где расположено большое количество сосудов, нервов и других образований), подлежащих участкам патологически измененной слизистой оболочки, подвергаемой тому или иному хирургическому воздействию в процессе операции. Восстановление слизистой оболочки, формирование рубцов в толще подслизистого слоя и участках наиболее травмированных мышц мягкого неба неизбежно приводят к дисфункции всего органа в целом, что, в итоге, обуславливает возникновение рецидива заболевания.

Применение ЛИ во многом изменяет механизм удаления патологически измененных участков слизистой оболочки мягкого неба. При вапоризации заданных участков слизистой оболочки мягкого неба, формирующаяся раневая поверхность в силу специфики воздействия углекислотного (СО2) ЛИ длительное время остается стерильной и заживает преимущественно путем реституции, то есть восстановления, удаленной слизистой оболочки от периферии раны к ее центру. Однако хирурги, использующие до настоящего времени СО2 ЛИ в процессе выполнения ЛУПП, в силу не совсем понятных причин, применяют излучение мощностью 5–10 и даже 15 Вт, что существенно превышает адекватную мощность, необходимую для оптимального испарения заданного участка слизистой оболочки. Избыток энергии в виде теплового потока неизбежно приводит к термической травме окружающих и подлежащих тканей, что в итоге почти полностью нивелирует преимущества лазерного удаления тканей по сравнению с традиционной операцией. Очевидно, что снижение мощности используемого ЛИ позволит обеспечить адекватность воздействия на слизистую оболочку мягкого неба и минимизацию термических повреждений подлежащих тканей, что, безусловно, обеспечит более мягкое течение послеоперационного периода, сократит число осложнений и не станет основой для возникновения рецидива заболевания.

Цель исследования: изучение особенностей отбора больных ронхопатией и СОАС и аспектов выполнения им лазерного хирургического вмешательства на мягком небе для выявления основных причин, обуславливающих возникновение послеоперационных осложнений, нарушений функции мягкого неба и рецидивов заболевания с еще более агрессивным течением, чем это имело место до операции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу настоящего исследования положен анализ результатов обследования 523 больных, обратившихся в Клинику реабилитации в Хамовниках в период с 2011 по 2020 гг. для лечения по поводу ронхопатии и СОАС. Исследование одобрено Межвузовским Комитетом по этике (выписка из протокола № 12–22 от 15.12.2022 г.).

Статистический анализ и визуализация полученных данных проводились с использованием среды для статистических вычислений R 4.2.1 (R Foundation for Statistical Computing, Вена, Австрия). Описательные статистики представлены в виде наблюдаемого числа наблюдений (относительная частота) для качественных переменных и среднего (стандартная ошибка средней) – для количественных. Для изучения ассоциации категориальных переменных использовался тест χ 2 Пирсона и точный тест Фишера, в качестве меры силы связи при анализе таблиц сопряженности использовалась V-статистика Крамера (с соответствующим 95%-ным доверительным интервалом (95% ДИ)). Для сравнения количественных переменных использовался t-тест Уэлча. Корреляционный анализ порядковых переменных проводили с использованием рангового коэффициента корреляции τB Кендалла (с соответствующим 95 % ДИ). Ассоциацию считали статистически значимой при p < 0,05.

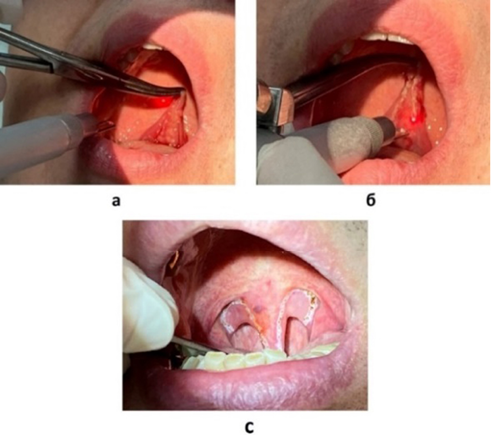

Нами разработан оригинальный метод лазерной скульптурной увулопалатопластики (ЛСУПП) с применением излучения СО2-лазера [6]. В основе метода ЛСУПП лежит термическое испарение патологически измененных фрагментов слизистой оболочки и тканевых структур подслизистого слоя мягкого неба и его язычка, присутствие которых не только поддерживает течение ронхопатии в целом, но и, обеспечивая прогрессивное развитие СОАС, способствует возникновению разнообразных и иногда смертельно опасных осложнений. При этом адекватно выбранные характеристики, параметры и режимы воздействия ЛИ на оперируемые ткани и соблюдение техники лазерного оперирования обеспечивают минимальную термическую травматизацию тканей, представляющих собой край лазерной раны и оптимизирующих ее заживление и восстановление утраченных в процессе заболевания функций не только данного участка мягкого неба или его язычка, но и всей небной занавески, что, в свою очередь, становится залогом полноценного выздоровления больного и восстановления утраченного качества жизни в самом широком понимании этого показателя. ЛСУПП представляет собой хирургическое вмешательство, которое может быть выполнено в амбулаторных условиях при использовании местной инфильтрационной анестезии за один сеанс путем последовательного исполнения каждого из двух ее этапов. В процессе первого этапа осуществляется маркировка границ участков слизистой оболочки и подлежащих структур подслизистого слоя мягкого неба и его язычка, предназначенных для лазерного удаления (испарения). Для маркировки границ участков слизистой оболочки, подлежащих лазерной вапоризации, мы применяли ЛИ, генерируемое в импульсном режиме при длительности импульса 0,2 с и длительности интервала между импульсами излучения 0,4 с. При этом излучение должно быть несколько расфокусированным, за счет чего диаметр пятна лазерного луча на поверхности ткани составляет 1,0–1,5 мм. Мощность ЛИ на выходе из генератора не должна превышать 4,0 Вт (рис. 1).

На втором этапе осуществляется непосредственное испарение фрагментов слизистой оболочки и тканевых структур подслизистого слоя в пределах границ, определенных на первом этапе. Мощность ЛИ повышается до 4–5 Вт, режим излучения изменяется на постоянный, а излучение максимально фокусируется на поверхности воздействия. При наличии такой опции генератора ЛИ как SP-режим (режим «Super Pulse»), на этом этапе хирургического вмешательства его использование представляется наиболее оправданным и рациональным. Данный режим обеспечивает лазерное воздействие в виде непрерывной череды суперкоротких импульсов, длительность которых не превышает 0,25 мкс при интервале между импульсами не менее 1,0 мкс. Фокусировка ЛИ, обеспечивающая диаметр пятна не более 0,25 мм, позволяет получить плотность мощности ЛИ на поверхности воздействия не менее 64–80 Вт/мм 2, что при длительности импульса воздействия 0,25 мкс обеспечивает плотность энергии 1,6–2,0 Дж/мм 2. Этого вполне достаточно для практически мгновенного испарения фрагмента патологически измененной ткани с минимальным термическим повреждением тканевых структур, составляющих край раневого дефекта. Используя при этом устройство «SurgiTouch», позволяющее перемещать лазерный луч по поверхности ткани, на участке округлой или квадратной формы, площадь которого не превышает 1,0 см 2, сканируя всю поверхность, не допуская при этом повторного воздействия на одну и ту же точку, хирург обеспечивает равномерность глубины испарения ткани за один проход лазерного луча по намеченной траектории (рис. 2).

Применение SP-режима излучения и сканирующей установки «SurgiTouch» позволяет осуществить послойную вапоризацию гиперплазированных тканей мягкого неба на любом его фрагменте, не затрагивая неизмененные ткани. Вид мягкого неба после выполнения ЛСУПП представлен на рис. 3.

Длительность ЛСУПП у подавляющего числа больных, как правило, не превышала 30–45 минут. Всем больным рекомендовалось соблюдение режима, диеты, врачебных назначений, направленных на физиологическое заживление операционных ран. При отборе больных ронхопатией и СОАС к ЛСУПП мы использовали комплексную систему дифференцированного обследования. На этапе первичной диагностики с целью выявления ронхопатии у обратившихся к нам больных мы каждому из них последовательно осуществляли анкетированный опрос, антропометрию, первичный осмотр сомнолога и оториноларинголога, а также эндоскопическое исследование верхних дыхательных путей. Всем больным в обязательном порядке проводили рентгенологическое исследование органов грудной клетки, ЭКГ, осуществляли консультацию терапевта, кардиолога, невролога, а, при наличии показаний, и специалистов других клинических дисциплин, проводили стандартные лабораторные исследования крови и мочи, компьютерную томографию околоносовых пазух, магнитно-резонансную томографию мягких тканей верхних дыхательных путей, переднюю активную риноманометрию.

На этапе уточняющей диагностики с целью выявления клинических проявлений СОАС и определения его генеза и степени тяжести проводили мониторинговую компьютерную пульсоксиметрию, кардио-респираторное мониторинговое исследование, полисомнографию, компьютерное сомнографическое исследование, устанавливали наличие патологических состояний, имеющих этиологическую значимость возникновения ронхопатии, и сопутствующих заболеваний, осложняющих течение основного заболевания и снижающих эффективность лечения.

Исследования проводились на базе кабинета медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках высококвалифицированным персоналом, имеющим многолетний опыт работы. После проведения первичной диагностики у всех 523 (100 %) больных диагностирована ронхопатия. Неосложненная форма заболевания выявлена у 237 (45,3 %) больных ронхопатией. Противопоказаний к выполнению лазерного хирургического вмешательства на мягком небе у них не выявлено. После проведения уточняющей диагностики СОАС различной степени тяжести выявлен у 286 (54,7 %) больных. Отсутствие противопоказаний к выполнению ЛСУПП установлено у 72 (13,8 %) из них. У 214 (40,9 %) имелись противопоказания к лазерной операции на мягком небе (центральный или смешанный генез СОАС, заболевания щитовидной железы, пролапс надгортанника, деформации лицевого скелета, врожденное смещение подъязычной кости кпереди и книзу, макроглоссия, наличие злокачественной опухоли в глотке, врожденные выраженные нарушения прикуса), и им было рекомендовано обследование и лечение в других лечебных учреждениях. Результаты отбора представлены на рис. 4.

Таким образом, после проведения первичной и уточняющей диагностики операция на мягком небе оказалась показанной и в последующем выполненной лишь 309 (59,1 %) из 523 больных ронхопатией и СОАС. Распределение оперированных больных в зависимости от пола и возраста представлено в табл. 1.

Статистически значимых различий между оперированными пациентами мужского и женского пола в отношении возраста установлено не было (p = 0,9899). Следует отметить, что показатель величины среднего возраста оперированных больных составил 48,0 ± 0,7 года. При этом возраст больных, перенесших ЛСУПП, был в пределах от 34 до 73 лет, а величина усредненного показателя составила 49,0 ± 0,3 года (p = 0,19).

Всем 309 больным перед выполнением ЛСУПП и в различные сроки после операции проведено определение громкости (интенсивности) храпа методом анкетированного обследования. Распределение больных в зависимости от результатов оценки громкости храпа до операции представлено в табл. 2.

Как следует из представленной таблицы, большинство больных – 147 (47,6 %) – перед выполнением им ЛСУПП постоянно храпели, но лишь иногда мешали окружающим, довольно большая группа – 96 (31,0 %) – храпели и постоянно мешали окружающим, а 55 (17,9 %) не давали им заснуть. Одиннадцать больных (3,5 %) страдали так называемым «богатырским» храпом, слышным даже в соседних помещениях.

Полисомнография перед выполнением ЛСУПП проведена 16 больным ронхопатией и СОАС средней (17 больных) и тяжелой (9 больных) степени на базе кабинета медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках. Повторная полисомнография выполнена через 1 и 2 года после операции у 16 из этих 26 больных ронхопатией. СОАС средней степени был у 11 из них, а СОАС тяжелой степени – у 5.

Для оценки эффективности проведенной операции у 16 больных, оперированных по поводу ронхопатии с СОАС средней или тяжелой степени, были определены изменения показателей индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ) и содержания оксигемоглобина в артериальной крови (SpO2) до операции и через 1 и 2 года после нее, как это проводили Fujita S. [7], Friedman M. и соавт. [8], Li H. и соавт. [9], Cahali M. B. [10], Pang K., Woodson B. T. [11], пытаясь оценить эффективность предложенных ими методов лазерного хирургического вмешательства на мягком небе.

Рис. 1. Линейная лазерная коагуляция слизистой оболочки носоглоточной и ротовой поверхности мягкого неба: а – пунктирная, б и с – непрерывная

Fig. 1. Linear laser coagulation of the mucous membrane of nasopharyngeal and oral surfaces in the soft palate: a – dotted, б and c – continuous

Рис. 2. Специальный режим работы СО2-лазера «SurgiTouch»

Fig. 2. Special operating mode of CO2 laser “SurgiTouch”

Рис. 3. Результат лазерной скульптурной увулопалатопластики. Послеоперационная рана обработана 5%-ным раствором перманганата калия

Fig. 3. Outcome after laser sculptural uvulopalatoplasty. Postoperative wound after processing with 5% solution of potassium permanganate

Рис. 4. Результаты отбора больных ронхопатией и СОАС к лазерной скульптурной увулопалатопластикой

Fig. 4. Results of selecting patients with rhonchopathy and obstructive sleep apnea syndrome for laser sculptural uvulopalatoplasty

Таблица 1

Распределение оперированных больных по полу и возрасту (n = 309)

Table 1

Distribution of 309 operated patients by gender and age (n = 309)

Возраст больных, лет Age, years | Количество больных Number of patients | ||||||

Мужчины Men | Женщины Women | p | Всего Total | ||||

n | % | n | % | n | % | ||

< 30 | 3 | 1,0 | 2 | 0,6 | ≈ 1 | 5 | 1,6 |

30–40 | 11 | 3,7 | 6 | 1,8 | 0,8012 | 17 | 5,5 |

41–50 | 129 | 41,7 | 92 | 29,8 | 0,5236 | 221 | 71,5 |

51–60 | 23 | 7,4 | 15 | 4,9 | ≈ 1 | 38 | 12,3 |

61–70 | 16 | 5,2 | 9 | 2,9 | 0,6773 | 25 | 8,1 |

> 70 | 2 | 0,6 | 1 | 0,4 | ≈ 1 | 3 | 1,0 |

Итого Total | 184 | 59,6 | 125 | 40,4 |

| 309 | 100,0 |

Таблица 2

Распределение больных в зависимости от результатов оценки громкости храпа до операции

Table 2

Distribution of patients by snoring volume before surgery

Субъективная оценка громкости (интенсивности) храпа Subjective assessment of snoring volume | Количество больных Number of patients | |

n | % | |

Больной не храпит Patient does not snore | 0 | 0 |

Храпит постоянно, но лишь иногда мешает окружающим Patient snores constantly, but only sometimes troubles others | 147 | 47,6 |

Храпит и постоянно мешает окружающим Patient snores and constantly troubles others | 96 | 31,0 |

Громкость храпа не дает заснуть окружающим Snoring volume does not allow others to fall asleep | 55 | 17,9 |

Храп слышен в соседних помещениях Snoring is heard in neighboring rooms | 11 | 3,5 |

Итого Total | 309 | 100,0 |

Таблица 3

Усредненные показатели индекса апноэ-гипопноэ и процентного содержания оксигемоглобина

Table 3

Average indicators of the apnea-hypopnea index and the percentage of oxyhemoglobin

Число обследованных больных Number of examined patients | Исследуемые параметры Investigated parameters | Время проведения исследования When the study was conducted | ||

До операции Before surgery | После операции After the surgery | |||

через 1 год 1 year after | через 2 года 2 years after | |||

11 больных с СОАС средней тяжести 11 patients with moderate obstructive sleep apnea syndrome | ИАГ apnea-hypopnea index | 20,4 | 11,3 | 8,4 |

SpO2, % | 95,3 | 95,8 | 96,2 | |

5 больных с СОАС тяжелой степени 5 patients with severe obstructive sleep apnea syndrome | ИАГ apnea-hypopnea index | 60,8 | 27,8 | 31,2 |

SpO2, % | 86,6 | 91,2 | 90,3 | |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В медикаментозной коррекции болевых ощущений не нуждались 228 из 309 больных, что составило 73,8 %. Из них 205 больных (89,9 %) были оперированы по поводу неосложненной ронхопатии, 18 (7,9 %) – по поводу СОАС легкой степени, 5 (2,2 %) – по поводу СОАС средней степени. Медикаментозная аналгезия потребовалась 81 из 309 больных (26,2 %). Из них 32 (39,5 %) оперированы по поводу неосложненной ронхопатии, 21 (25,9 %) – по поводу СОАС легкой степени, 13 (16,0 %) – по поводу СОАС средней степени, а 15 (18,5 %) – по поводу СОАС тяжелой степени.

Макроскопические изменения тканей в области операции оценивали на 7-й, 14-й и 21-й день после операции. Тотчас после хирургического вмешательства раневая поверхность мягкого неба у всех больных была покрыта струпом черного цвета, сформировавшимся после обработки предварительно осушенной раневой поверхности 5%-ным раствором перманганата калия. На 7-е сутки после операции струп оставался на раневой поверхности лишь у 13 (4,2 %) из 309 больных. У остальных 296 больных раневая поверхность была покрыта пленкой фибрина. На 14-е сутки после операции полная эпителизация раневого дефекта слизистой оболочки мягкого неба установлена у 197 (63,8 %) из 309 больных. Неполная эпителизация раневой поверхности имела место у 46 больных из 309 (14,9 %) и наблюдалась преимущественно ни периферии раневых дефектов. Центральные участки ран при этом оставались под тонким слоем фибрина. У остальных 66 из 309 больных на 14-е сутки раневой дефект оставался покрытым толстым слоем фибринозного налета, который у 29 из 66 больных также покрывал и слизистую оболочку других отделов полости рта. На 21-е сутки после операции полная эпителизация раневого дефекта установлена у 297 (96,1 %) из 309 больных. Важно отметить, что заживление лазерных ран происходило без формирования рубцов у всех больных. При этом не было выявлено каких-либо клинических признаков нарушений функции мягкого неба в виде нарушения глотания, ощущений дискомфорта в процессе приема пищи, нарушений речи и тембра голоса, болевых ощущений во время разговора и движений головы. Эластичность и подвижность мягкого неба у них была полностью сохранена.

В результате проведенного исследования у подавляющего большинства больных в течение первых 6 месяцев после операции установлена стойкая тенденция к полному исчезновению эпизодов ночного храпа при значительном улучшении качества сна, восстановлении утерянного чувства утренней свежести и бодрости после пробуждения, улучшении настроения и повышения работоспособности. Важно отметить, что указанные изменения фиксировали родственники и близкие больным люди, а также их коллеги по работе, отмечая очевидность того, что операция пошла им явно на пользу.

Нами было отмечено, что с течением времени улучшалась субъективная оценка сна пациентов с ронхопатией и неосложненным храпом (τB Кендалла = 0,34; 95% ДИ: 0,31–0,37; p < 0,0001), ронхопатией с СОАС легкой степени (τB Кендалла = 0,43; 95% ДИ: 0,36–0,50; p < 0,0001), ронхопатией с СОАС средней степени (τB Кендалла = 0,63; 95% ДИ: 0,58–0,68; p < 0,0001), ронхопатией с СОАС тяжелой степени (τB Кендалла = 0,42; 95% ДИ: 0,26–0,58; p < 0,0001), а также у всех 309 больных ронхопатией, перенесших операцию, независимо от диагноза (τB Кендалла = 0,32; 95% ДИ: 0,29–0,35; p < 0,0001).

Несомненно, что выводы, которые можно сделать из анализа данных субъективной оценки результатов ЛСУПП, позволяют выявить тенденцию к нормализации анализируемых субъективных признаков, которые наблюдались на этапе диагностики заболевания.

В целом, проведенное исследование свидетельствует о высокой эффективности ЛСУПП, что отмечено полным исчезновением храпа через 1 месяц у 161 (52,1 %) больного, через 6 месяцев – у 272 (88,0 %) больных, через 1 год – у 288 (93,2 %), через 2 года – у 294 (95,1 %), через 3 года – у 299 (96,8 %), через 5 лет – у 304 (98,4 %) пациентов.

У 39 больных ронхопатией с СОАС легкой степени выздоровление наблюдалось в течение 6 месяцев, у 18 с СОАС средней степени – в течение 1 года, у 10 с СОАС тяжелой степени – в течение 5 лет.

Выявленные изменения усредненных показателей ИАГ и SpO2 у 11 больных, страдающих СОАС средней, и у 5 – тяжелой степени, представлены в табл. 3.

Представленные в табл. 3 показатели ИАГ и SpO2 позволяют судить о наличии стойкой и достаточно выраженной тенденции уменьшения ИАГ и повышении содержания оксигемоглобина в артериальной крови не только у больных, подвергнутых ЛСУПП при наличии СОАС средней степени, но и у больных, оперированных с СОАС тяжелой степени (p < 0,0001).

Таким образом, как субъективная, так и объективная оценка результатов ЛСУПП, перенесенной больными ронхопатии и СОАС, свидетельствуют о высокой ее эффективности и дает основание считать эту операцию наименее травматичным методом хирургического вмешательства на мягком небе у больных ронхопатией даже с СОАС тяжелой степени.

Каких-либо осложнений во время подготовки к операции и непосредственного выполнения данного вмешательства, а также в течение ближайшего и отдаленного послеоперационного периодов мы не отметили ни у одного больного.

Вместе с тем отсутствие лечебного эффекта после ЛСУПП, а именно, сохраняющиеся храп и нарушения дыхания во время ночного сна со всеми вытекающими из этого последствиями, мы наблюдали у 5 или 1,6 % из 309 оперированных больных. Из них у 1 больного имела место ронхопатия с СОАС средней степени, а у 4 больных – ронхопатия с СОАС тяжелой степени. Отсутствие у них лечебного эффекта после ЛСУПП было обусловлено отсутствием самодисциплины и категорическим нежеланием строго соблюдать предписанные им режим, диету и другие рекомендации, направленные на физиологическое заживление операционных ран. Им повторно было предложено провести специализированное лечение, по окончании которого можно было бы снова выполнить ЛСУПП.

Различного рода неудачи и нежелательные эффекты вмешательства на мягком небе, о которых свидетельствуют работы других авторов и опыт, накопленный нами в процессе выполнения ЛСУПП и наблюдения в течение пяти и более лет за больными ронхопатией и СОАС, перенесшими ее, на наш взгляд, обусловлены нерациональным выбором параметров воздействующего на ткани мягкого неба ЛИ, обуславливающим, в конечном счете, излишнюю термическую травматизацию оперируемых тканей, а также некорректно проведенным отбором больных на операцию и категорическим нежеланием их строго исполнять предписанные им режим, диету и другие рекомендации, направленные на физиологическое заживление операционных ран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тщательный и адекватный отбор больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна к операции и строгое соблюдение ими рекомендаций в послеоперационном периоде, а также рациональный выбор параметров лазерного излучения при выполнении хирургического вмешательства на мягком небе, который предотвращает механическое и термическое повреждение тканей мышечного апоневроза, что гарантирует полное сохранение функций небной занавески в последующем, исключают возможные причины неудач лечения данной категории больных и повышают эффективность его, позволяя добиться положительного результата в 98,4 % случаев.

Список литературы

1. Partinen M., Guilleminault C. Evolution of obstructive sleep apnea syndrome. In: Obstructive sleep apnea syndrome. New York: Raven Press; 1990: 15–23.

2. Littner M., Kushida C.A., Hartse K., et al. Practice parameters for the use of laser-assisted uvulopalatoplasty: An update for 2000. Sleep. 2001; 24 (5): 603–619. DOI: 10.1093/sleep/24.5.603

3. Лопатин А.С., Бузунов Р.В., Смушко А.М. и др. Храп и синдром обструктивного апноэ во сне. Российская ринология. 1998; 4: 17–33.

4. Franklin K.A. Hokmgren P.A., Jönsson F., et al. Snoring, pregnancy-induced hypertension, and growth retardation of the fetus. Chest. 2000; 117 (1): 137–141. DOI: 10.1378/chest.117.1.137

5. Wischhusen J., Qureshi U., Camacho M. Laser-assisted uvulopalatoplasty (LAUP) complications and side effects: A systematic review. Nat Sci Sleep. 2019; 11: 59–67. DOI: 10.2147/NSS.S178540

6. Князьков В.Б., Князьков И.В., Праздников Э.Н., Стаханов М.Л. Способ хирургического лечения больных с ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна: Патент № 2760295 Рос. Федерация; МПК A61B 17/00 (2006.01), A61N 5/067 (2006.01); заявитель и патентообладатель Князьков В.П. № 2021109961; заявл. 12.04.2021; опубл. 23.11.2021. 2021; (33).

7. Fujita S., Conway W.A., Zorick F.J., et al. Evaluation of the effectiveness of uvulopalatopharingoplasty. Laryngoscope. 1985; 95 (1): 70–74. DOI: 10.1288/00005537-19850100000017

8. Friedman M., Ibrahim H., Bass L. Clinical staging for sleepdisordered breathing. Otolaryngol Head Neck Surg. 2002; 127 (1): 13–21. DOI: 10.1067/mhn.2002.126477

9. Li H.Y., Chen N.H., Shu Y.H., Wang P.C. Changes in quality of life and respiratory disturbance after extended uvulopalatal flap surgery in patients with obstructive sleep apnea. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130 (2): 195–200. DOI: 10.1001/archotol.130.2.195

10. Cahali M.B. Lateral pharyngoplasty: A new treatment for obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Laryngoscope. 2003; 113 (11): 1961–1968. DOI: 10.1097/00005537200311000-00020

11. Pang K., Woodson B. Expansion sphincter pharyngoplasty: A new technique for the treatment of obstructive sleep apnea. Otolaryngol Head Neck Surg. 2007; 137 (1): 110–114. DOI: 10.1016/j.otohns.2007.03.014.

Об авторах

В. Б. КнязьковРоссия

Князьков Владимир Борисович – кандидат медицинских наук, врач

Москва

Э. Н. Праздников

Россия

Праздников Эрик Нариманович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии

Москва

Н. А. Дайхес

Россия

Дайхес Николай Аркадьевич – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Князьков В.Б., Праздников Э.Н., Дайхес Н.А. Причины неудач хирургического лечения больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна. Лазерная медицина. 2022;26(3-4):38-46. https://doi.org/10.37895/2071-8004-2022-26-3-4-38-46

For citation:

Knyazkov V.B., Prazdnikov E.N., Daikhes N.A. Reasons for failure in surgical treatment of patients with rhonchopathy and obstructive sleep apnea syndrome. Laser Medicine. 2022;26(3-4):38-46. (In Russ.) https://doi.org/10.37895/2071-8004-2022-26-3-4-38-46