Перейти к:

Анатомо-физиологическое обоснование техники лазерной скульптурной увулопалатопластики при ронхопатии и синдроме обструктивного апноэ сна

https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-1-39-45

Аннотация

Цель: изучение анатомо-физиологических особенностей мягкого неба у больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна для минимизации повреждения тканевых структур при лазерной увулопалатопластике.

Материалы и методы. Обследовано 523 больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна с помощью индексного метода определения отношения диаметра окружности к показателю длины (высоты) шеи, фарингоскопии и эндоскопии полостей рта и глотки.

Результаты. Синдром обструктивного апноэ сна чаще наблюдается у больных ронхопатией с брахиморфным и мезоморфным типом шеи. Выявлена четкая закономерность увеличения количества больных ронхопатией со средней и тяжелой степенью синдрома обструктивного апноэ сна по мере увеличения гипертрофии мягкого неба в сочетании с его птозом. Наличие конусовидного углубления на передней поверхности мягкого неба отмечено у 80–90 % больных с нормальным весом (индекс массы тела < 25), у 40–60 % больных с ожирением I степени (индекс массы тела – 30–34,9), у 10–15 % больных с ожирением II степени (индекс массы тела – 35–39,9), у больных с ожирением III степени (индекс массы тела > 40) это углубление отсутствует. Размеры утолщения в виде подушки на задней поверхности мягкого неба варьируют от 1 × 0,5 × 0,5 см у больных с неосложненным храпом до 2 × 1,5 × 1 см у больных с тяжелой степенью синдрома обструктивного апноэ сна.

Заключение. Эффективность лазерной увулопалатопластики зависит не только от адекватного выбора основных параметров применяемого лазерного излучения, но и от тщательного учета анатомо-функциональных особенностей мягкого неба каждого оперируемого больного ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна.

Ключевые слова

Для цитирования:

Князьков В.Б., Праздников Э.Н., Дайхес Н.А. Анатомо-физиологическое обоснование техники лазерной скульптурной увулопалатопластики при ронхопатии и синдроме обструктивного апноэ сна. Лазерная медицина. 2023;27(1):39-45. https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-1-39-45

For citation:

Knyazkov V.B., Prazdnikov E.N., Daikhes N.A. Anatomical and physiological justification of laser sculptural uvulopalatoplasty in rhonchopathy and obstructive sleep apnea syndrome. Laser Medicine. 2023;27(1):39-45. (In Russ.) https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-1-39-45

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большинство специалистов, занимающихся лечением больных ронхопатией (РП) и синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), отмечают, что избавление от храпа не может быть осуществлено без хирургического удаления участков слизистой оболочки и структур подслизистого слоя, находящихся в состоянии воспалительного отека и гипертрофии мягкого нeба (МН) [1][2].

Изучение литературы, посвященной вопросам развития методов хирургического вмешательства на МН в лечении больных РП и СОАС, позволяет утверждать, что основной задачей как первых традиционных операций [3][4] и лазерных хирургических вмешательств [5][6], так и всех последующих модификаций этих операций было устранение патологической вибрации небной занавески, вызывающей храп и эпизоды остановки дыхания у спящего человека. При этом хирурги, пытаясь усилить ригидность и/или ограничить подвижность небной занавески, травмировали не только слизистую оболочку и подслизистый слой МН, но и сухожильно-мышечную пластинку. Длительное течение посттравматического воспалительного процесса провоцировало развитие рубцов и дистрофии тканей небной занавески, что существенно нарушало ее функцию и неизбежно вело к изменению фонации, затруднению дыхания и глотания, а также развитию рецидива заболевания с еще более тяжелым клиническим течением, чем это имело место до операции. Все послеоперационные морфофункциональные нарушения МН, как правило, имели необратимый характер и обуславливали тенденцию к их прогрессивному развитию [7].

Недостаточная эффективность традиционных хирургических вмешательств на МН у больных РП и особенно СОАС средней или тяжелой степени обусловлена, прежде всего, хирургической травмой мышц МН, а лазерных вмешательств – использованием лазерного излучения (ЛИ) необоснованно высокой мощности и нарушением техники удаления патологически измененных тканей. При этом площадь и глубина операционной травмы практически пропорционально усугубляют клиническое течение и длительность посттравматического процесса, что в свою очередь затрудняет заживление операционных ран и способствует развитию рубцовой ткани, наличие которой является причиной нарушения сухожильно-мышечного апоневроза и, как следствие, состояния МН.

Становится очевидным, что соблюдение максимальной сохранности анатомической целостности структур сухожильно-мышечной пластинки МН лежит в основе полноценного восстановления ее функции и, следовательно, стойкого выздоровления больного с надежной профилактикой рецидива заболевания. Именно это побуждает специалистов к продолжению поисков новых, менее травмирующих методов увулопалатопластики (УПП), а в качестве главного направления поиска преимущественно рассматриваются методы УПП с применением излучения углекислотного лазера, направленные на оптимизацию характеристик и параметров ЛИ, а также способов его непосредственного воздействия на патологически измененные ткани небной занавески при минимальной травматизации тканевых структур МН.

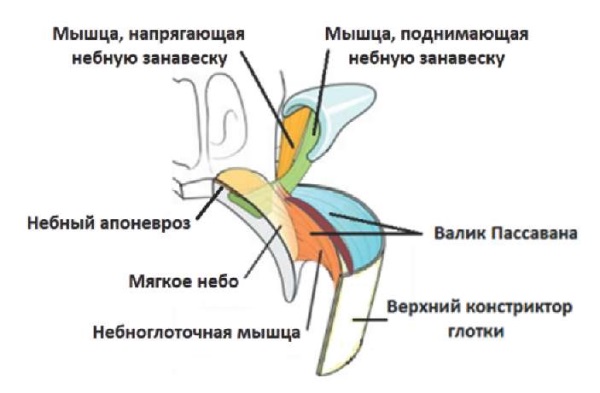

Осложнения и неудачные результаты лазерной увулопалатопластики (ЛУПП), на наш взгляд, обусловлены не только неадекватным выбором основных параметров и характеристик ЛИ, применяемого для осуществления этой операции, но и некорректным его воздействием на оперируемые ткани что, очевидно, происходит при недостаточном учете анатомо-функциональных особенностей МН (рис. 1).

Рис. 1.Твердое небо, небный апоневроз и небная занавеска

(вид спереди после удаления слизистой оболочки ротовой поверхности мягкого неба):

1 – m. tensor veli palatini, 2 – m. levator veli palatini, 3 – m. palatopharyngeus, 4 – m. palatoglossus, 5 – m. uvulae

Fig. 1. Hard palate, palatine aponeurosis and palatine curtain

(front view after removal of the mucous membrane of the oral surface of the soft palate):

1 – m. tensor veli palatini, 2 – m. levator veli palatini, 3 – m. palatopharyngeus, 4 – m. palatoglossus, 5 – m. uvulae

Сокращение мышц МН изменяет его пространственное положение и обеспечивает дозированный подъем небной занавески вплоть до ее полного примыкания к задней стенке глотки, отделяя при этом полость носоглотки от полости ротоглотки (рис. 2).

Рис. 2.Механизм запирательной функции мягкого неба

Fig. 2. Mechanism of the locking function of the soft palate

Любая из пяти парных мышц МН имеет четко определенную функцию, частичная или полная потеря которой отражается на клинической картине послеоперационных осложнений и определяет результат хирургического вмешательства. Механическое, термическое или любое другое повреждение даже одной из этих мышц или ее сухожилия в процессе выполнения традиционной УПП или ЛУПП неизбежно сопровождается стойкими функциональными нарушениями не только этой отдельной мышцы [8–11], но и всей сухожильно-мышечной пластинки в целом, что приводит к нарушению фонации, глотания и усилению храпа [12].

Последствия механического и/или термического повреждения каждой из мышц, формирующих сухожильно-мышечную пластинку МН, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Последствия механического и/или термического повреждения мышц, формирующих сухожильно-мышечную пластинку мягкого неба

Table 1

Consequences of mechanical and/or thermal damage to muscles forming the soft palate tendon-muscle plate

Название мышцы The name of the muscle | Результат повреждения Result of the damage |

Мышца, напрягающая мягкое небо Muscle straining the soft palate | Смещение мягкого неба вниз и вперед. Сопровождается снижением оксигенации крови, увеличением подвижности тела во сне, дневной сонливостью Displacement of soft palate down and forward; accompanied with decreased blood oxygenation, increased body mobility during sleep and daytime drowsiness |

Мышца, поднимающая мягкое небо Muscle elevating the soft palate | Потеря тонуса и увеличение птоза мягкого неба Loss of tone and increased ptosis of soft palate |

«Сфинктер глотки»: небно-язычная мышца, мышца язычка, поперечная мышца языка “Pharyngeal sphincter”: palatine lingual muscle, tongue muscle, transverse tongue muscle | Нарушение первой фазы глотания: фрагментации пищевого комка и продвижения его в ротоглотку Disorders in the first phase of swallowing: fragmentation of food lump and its promotion into the oropharynx |

Небно-глоточная мышца Palatopharyngeal muscle | Неполное смыкание мягкого неба с задней стенкой глотки, развитие небно-глоточной недостаточности, попадание пищи в носоглотку Incomplete closure of soft palate with the back wall of the pharynx, development of palatopharyngeal insufficiency, penetration of food into the nasopharynx |

Мышца язычка Muscle of the uvula | Нарушение фонации и закрытия носоглотки при глотании за счет неполного примыкания мягкого неба к валику Пассавана при глотании, носовой алиментарный рефлюкс, ринофония Phonation violations and nasopharynx closure when swallowing due to incomplete adjunction of soft palate to Passavan roller when swallowing, nasal alimentary reflux, rhinophonia |

Из этого следует, что учет анатомо-функциональных особенностей МН необходим хирургу, выполняющему оперативное вмешательство у больных РП и СОАС.

Цель исследования: изучение анатомо-физиологических особенностей мягкого неба у больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна для минимизации повреждения тканевых структур при лазерной увулопалатопластике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу работы положен анализ результатов обследования с целью выявления анатомо-физиологических особенностей и патоморфологических изменений МН у 523 больных за период с 2011 по 2020 г., обратившихся для лечения по поводу РП и СОАС. Исследование одобрено Межвузовским Комитетом по этике (выписка из протокола № 12–22 от 15.12.2022).

Осмотр полостей рта и глотки и эндоскопическое исследование с помощью аппарата «Otopront» проводили по стандартной методике. Для изучения корреляции формы шеи с размерами МН проводили измерения длины (высоты) шеи (расстояние между подбородочной и верхне-грудинной точками) и окружности у точек ее основания. Индексный метод определения отношения диаметра окружности к показателю длины (высоты) шеи позволяет определить типы анатомического строения шеи: брахиморфный, характерный для больных с короткой и толстой шеей; долихоморфный, характерный для больных с длинной и худой шеей; и средний – мезоморфный.

Статистический анализ и визуализация полученных данных проводились с использованием среды для статистических вычислений «R 4.2.1» (R Foundation for Statistical Computing, Австрия). Описательные статистики представлены в виде наблюдаемого числа наблюдений (относительная частота) для качественных переменных и среднего (стандартная ошибка средней) – для количественных. Для изучения ассоциации категориальных переменных использовался тест χ2 Пирсона и точный тест Фишера, в качестве меры силы связи при анализе таблиц сопряженности использовалась V-статистика Крамера (с соответствующим 95%-ным доверительным интервалом). Для сравнения количественных переменных использовался t-тест Уэлча. Корреляционный анализ порядковых переменных проводили с использованием рангового коэффициента корреляции τB Кендалла (с соответствующим 95%-ным доверительным интервалом). Ассоциацию считали статистически значимой при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно исследованиям В.Н. Шевкуненко [13], анатомическая форма шеи человека, а именно длина (высота) и величина ее окружности, в значительной мере определяет анатомо-топографические особенности заключенных в шее органов. Так, у больных с короткой и толстой шеей (брахиморфный тип), МН и его язычок более широкие и укороченные. При этом язычок при нормальном состоянии небной занавески, то есть при отсутствии отека ее слизистой оболочки, не достигает поверхности корня языка. У больных с длинной шеей (долихоморфный тип) небный язычок и МН удлинены, а дистальная часть язычка практически лежит на верхней поверхности корня языка. При наличии отека слизистой оболочки нижней трети МН это прилегание становится более выраженным и плотным.

В наших наблюдениях брахиморфный тип шеи имел место у 113 больных РП и СОАС мужчин (окружность шеи – 44 ± 0,7 см), и у 62 больных РП и СОАС женщин (окружность шеи – 41 ± 0,4 см; p = 0,0003), что составило 21,6 и 11,9 % соответственно (p = 0,0191). Мезоморфный тип шеи определен у 198 больных РП и СОАС мужчин (окружность шеи – 42 ± 0,5 см) и у 131 больных РП и СОАС женщин (окружность шеи – 38 ± 0,8 см; p < 0,0001), что составило 37,9 и 25,0 % соответственно (p = 0,0821). Долихоморфный тип шеи определен у 12 больных РП и СОАС мужчин (окружность шеи – 39 ± 0,3 см) и у 7 больных РП и СОАС женщин (окружность шеи – 37 ± 0,6 см; p = 0,0153), что составило 2,3 и 1,3 % соответственно (p = 0,6443). В таблице 2 представлено распределение больных с брахиморфным, мезоморфным и долихоморфным типами анатомического строения шеи в зависимости от клинической выраженности РП и СОАС, определенной на основании данных, полученных в процессе применения методов уточняющей диагностики.

Таблица 2

Распределение больных с различными типами анатомического строения шеи в зависимости от клинической выраженности ронхопатии и синдрома обструктивного апноэ сна

Table 2

Distribution of patients by different types of neck anatomical structure depending on clinical severity of rhonchopathy and obstructive sleep apnea syndrome

Конституциональный тип шеи больного Constitutional type of patient's neck | Количество больных Number of patients | |||||

Неосложненная ронхопатия Uncomplicated rhonchopathy | Синдром обструктивного апноэ сна, степень Obstructive sleep apnea syndrome, degree | p | n | |||

Легкая Mild | Средняя Moderate | Тяжелая Severe | ||||

Брахиморфный Brachymorphic | 78 | 65 | 22 | 10 | 0,9228 | 175 |

Мезоморфный Mesomorphic | 151 | 112 | 44 | 22 | 0,902 | 329 |

Долихоморфный Dolichomorphic | 8 | 7 | 3 | 1 | 0,9429 | 19 |

Итого Total | 237 | 286 | – | 523 | ||

Очевидно, что СОАС чаще наблюдается у больных с брахиморфным и мезоморфным типом шеи. При фарингоскопии у всех 523 обследованных пациентов РП и СОАС обращали внимание на наличие у них гипертрофии и птоза МН, причем у подавляющего большинства имелась гипертрофия, в значительном количестве – птоз, а также нередко их сочетание, что представлено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна в зависимости от наличия гипертрофии, птоза мягкого неба и их сочетания

Table 3

Distribution of patients with rhonchopathy and obstructive sleep apnea syndrome depending on hypertrophy, soft palate ptosis and their combination

Заболевания мягкого неба Soft palate disorders | Количество больных Number of patients | |||||

Неосложненный храп Uncomplicated snoring | Синдром обструктивного апноэ сна, степень Obstructive sleep apnea syndrome, degree | p | n | |||

Легкая Mild | Средняя Moderate | Тяжелая Severe | ||||

Гипертрофия Hypertrophy | 174 (33,3 %) | 119 (22,8 %) | 47 (8,9 %) | 5 (0,9 %) | < 0,0001 | 345 (65,9 %) |

Птоз Ptosis | 63 (12,1 %) | 52 (9,9 %) | 0 | 0 | < 0,0001 | 115 (22,0 %) |

Гипертрофия и птоз Hypertrophy and ptosis | 0 | 13 (2,5 %) | 22 (4,2 %) | 28 (5,4) | < 0,0001 | 63 (12,1 %) |

Итого Total | 237 (45,4 %) | 286 (54,6 %) | – | 523 (100 %) | ||

Нами установлена статистически значимая связь СОАС с гипертрофией, птозом МН или их сочетанием (V-статистика Крамера – 0,48; 95% ДИ: 0,42–0,54; p < 0,0001). Как следует из таблицы 3, гипертрофия МН при отсутствии его птоза встречалась у 345 человек (65,9 % от общего количества обследованных больных РП и СОАС), из них с неосложненным храпом – у 174 (33,3 %), с СОАС легкой степени – у 119 (22,8 %), средней степени – у 47 (8,9 %), тяжелой степени – у 5 (0,9 %).

Птоз МН при отсутствии его гипертрофии был выявлен у 115 человек (22,0 % от общего количества обследованных больных РП и СОАС), из них с неосложненным храпом – у 63 (12,1 %), с СОАС легкой степени – у 52 (9,9 %), а у больных с СОАС средней и тяжелой степени он не встречался. Гипертрофия в сочетании с птозом МН отсутствовала у больных с неосложненным храпом, но была выявлена у 13 (2,5 %) больных с СОАС легкой степени, у 22 (4,2 %) больных – с СОАС средней степени и у 28 (5,4 %) больных – с СОАС тяжелой степени. При этом отмечена четкая закономерность увеличения количества больных РП со средней и, тем более, тяжелой степенью СОАС по мере увеличения гипертрофии МН в сочетании с его птозом.

При фарингоскопии обращали внимание на наличие или отсутствие конусовидного углубления (точка Камами) на передней поверхности МН. По нашим наблюдениям, наличие этого углубления имело место у 80–90 % больных РП и СОАС с нормальным весом (индекс массы тела (ИМТ) < 25), у 40–60 % больных РП и СОАС с ожирением I степени (ИМТ – 30–34,9), у 10–15 % больных РП и СОАС с ожирением II степени (ИМТ – 35–39,9), а у больных РП и СОАС с ожирением III степени (ИМТ > 40) это углубление не наблюдали.

У всех обследованных больных на задней поверхности МН выше основания язычка наблюдали небольшое утолщение в виде подушки, размеры которой варьировали от 1 × 0,5 × 0,5 см у больных с неосложненным храпом до 2 × 1,5 × 1 см у больных с тяжелой степенью СОАС. Это утолщение, покрытое гладкой и более бледной по сравнению с другими отделами задней поверхности МН слизистой оболочкой, объединяет 4 пары мышц МН, а мышца язычка стабилизирует функцию этих мышечных пар для напряжения, приподнимания и смещения МН кзади. Во время глотания или речи именно на уровне этого утолщения осуществляется максимальное примыкание МН к валику Пассавана на задней стенке глотки для отделения носоглотки от ротоглотки. Повреждение этого участка МН неизбежно приводит к нарушению запирательной функции небной занавески.

Нами разработан и использован в лечении 309 больных РП и СОАС метод лазерной скульптурной увулопалатопластики (ЛСУПП) [14], основу которого составляет применение высокоэнергетического ЛИ, воздействующего на поверхность патологически измененных тканей с целью их испарения в режиме «Superpuls», подразумевающем генерацию излучения суперкороткими импульсами, при мощности излучения 2–5 Вт с использованием сканирующей установки. Выбранный режим позволяет осуществлять послойное удаление патологически измененной слизистой оболочки и структур подслизистого слоя, оказывая минимальное термическое воздействие на окружающие и подлежащие испарению ткани. Минимизация травматического воздействия во время операции обуславливает более короткое течение посттравматического воспалительного процесса, чем при традиционных хирургических вмешательствах на тканях небной занавески, что в свою очередь не только оптимизирует интенсивность и длительность послеоперационного воспаления оперируемых тканей, но и способствует заживлению раневой поверхности преимущественно путем реституции. Последнее является залогом сохранения функциональных способностей сухожильно-мышечного апоневроза МН, что в свою очередь является надежной профилактикой возникновения послеоперационных осложнений даже у больных с СОАС средней и тяжелой степени.

Изменяя в процессе осуществления ЛСУПП площадь лазерного воздействия на поверхности конкретного фрагмента МН и скорость перемещения луча по его поверхности, хирург получает удобный способ управления процессом лазерного испарения патологически измененных тканей небной занавески при гарантированном минимальном тепловом повреждении тканей краев раны. Крайне важным является наличие возможности дифференцированного выбора параметров лазерного воздействия для осуществления лазерной вапоризации патологически измененных тканей. Перемещая при этом лазерный луч по всей поверхности патологически измененного участка слизистой оболочки МН и его язычка и регулируя фокусное расстояние, позволяющее концентрировать энергию в количестве, оптимальном только для испарения тканевого фрагмента, максимально ограничивая процесс коагуляции тканей края раны, хирург получает реальную возможность послойного удаления тканей при непосредственном визуальном контроле глубины раневого дефекта, оставляя при этом неповрежденными структуры сухожильно-мышечной пластинки.

Такая техника лазерного удаления патологически измененных тканей МН и его язычка нашла отражение в названии данного метода операции – «лазерная скульптурная увулопалатопластика» (по аналогии с понятием «скульптура» от латинского sculpo – «вырезаю», «высекаю» – вид изобразительного пластического искусства, при котором в процессе работы мастер высекает или удаляет лишние слои из исходного цельного блока).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективность лазерной увулопалатопластики зависит не только от адекватного выбора основных параметров применяемого лазерного излучения, но и от тщательного учета анатомо-функциональных особенностей мягкого неба каждого оперируемого больного ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна.

Список литературы

1. Лопатин А.С., Бузунов Р.В., Смушко А.М. и др. Храп и синдром обструктивного апноэ во сне. Российская ринология. 1998; 4: 17–33.

2. Franklin K.A., Hokmgren P.A., Jönsson F., et al. Snoring, pregnancy-induced hypertension, and growth retardation of the fetus. Chest. 2000; 117 (1): 137–141. DOI: 10.1378/chest.117.1.137

3. Ikematsu T. Study of snoring, 4th report: Therapy. J Jpn Otorhinolaryngol. 1964; 64: 434–435.

4. Fujita S., Conway W., Zorick F., Rot T. Surgical correction of anatomical abnormalities of obstructive sleep apnea syndrome: uvulopalatopharyngoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg. 1981; 89 (6): 923–934. DOI: 10.1177/019459988108900609

5. Carenfelt C. Laser uvulopalatopharyngoplasty in treatment of habitual snoring. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1991; 100 (6): 451–454. DOI: 10.1177/000348949110000604

6. Kamami Y.V. Laser CO2 for snoring. Preliminary results. Acta Otorhinolaryngol Belg. 1990; 44 (4): 451–456.

7. Wischhusen J., Qureshi U., Camacho M. Laser-assisted uvulopalatoplasty (LAUP) complications and side effects: A systematic review. Nat Sci Sleep. 2019; 11: 59–67. DOI: 10.2147/NSS.S178540

8. Lerault P., Chevaillier H., Attias E., et al. Anatomie du voile, incedences therapeutiques dans le traitement du ronflement. Paris: Les monographies du CCA Wagram. 1993: 8–32.

9. Dauber W. Feneis Anatomisches Bilderwörterbuch. Stuttgart, New York: Thieme; 1988: 114–117.

10. Riga T. Anatomie topografica, Chirurgie experimental operatorie. Zweiter Band. Bucuresti: L.M.F.; 1958: 123–125, 341–348.

11. Schafer J. Schnarchen, Schlafapnoe und obere Luftwege? Stuttgart, New York: Tieme; 1996: 33–180.

12. Metternich F.U., Brusis T., Koebke J., Wenzel S. Studies of the histomorphology and function of the uvula. Laryngorhinootologie. 2000; 79 (8): 465–470. DOI: 10.1055/S-2000-5907

13. Шевкуненко В.Н. Типовая анатомия человека. Л.; 1935.

14. Князьков В.Б., Князьков И.В., Праздников Э.Н., Стаханов М.Л. Способ хирургического лечения больных с ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна: Патент No 2760295 Рос. Федерация; МПК A61B 17/00 (2006.01), A61N 5/067 (2006.01); заявитель и патентообладатель В.Б. Князьков. No 2021109961; заявл. 12.04.2021; опубл. 23.11.2021. 2021; (33).

Об авторах

В. Б. КнязьковРоссия

Князьков Владимир Борисович – кандидат медицинских наук, врач

Москва

Э. Н. Праздников

Россия

Праздников Эрик Нариманович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии

Москва

Н. А. Дайхес

Россия

Дайхес Николай Аркадьевич – доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАН, директор

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Князьков В.Б., Праздников Э.Н., Дайхес Н.А. Анатомо-физиологическое обоснование техники лазерной скульптурной увулопалатопластики при ронхопатии и синдроме обструктивного апноэ сна. Лазерная медицина. 2023;27(1):39-45. https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-1-39-45

For citation:

Knyazkov V.B., Prazdnikov E.N., Daikhes N.A. Anatomical and physiological justification of laser sculptural uvulopalatoplasty in rhonchopathy and obstructive sleep apnea syndrome. Laser Medicine. 2023;27(1):39-45. (In Russ.) https://doi.org/10.37895/2071-8004-2023-27-1-39-45

JATS XML